Rodeado por montañas que parecen susurrar antiguas canciones al oído del viento, Whistler es un canadiense que enamora todos los sentidos.

Entre bosques que crujen bajo el peso de los copos y senderos que huelen a madera, se levanta el majestuoso Fairmont Chateau Whistler, como un castillo de cuentos que ha crecido entre los árboles. Su presencia impone y acaricia al mismo tiempo, con una arquitectura que respeta la tierra y un interior que reconforta como el fuego después de un largo paseo. Es imposible no enamorarse de su elegancia serena, de su hospitalidad que parece hablada en voz baja, con el tono de quienes entienden que el verdadero lujo está en los detalles, no en el ruido.

En este entorno, entre la magia del bosque nevado y el cobijo del Fairmont, donde descubrí The Chalet. Aquí cada cena es casi un ritual, un regreso al calor ancestral del fuego compartido, a la lentitud de una mesa que no se apura, a la alegría callada de mirar a alguien a los ojos mientras el queso se funde y el tiempo se derrite con él.

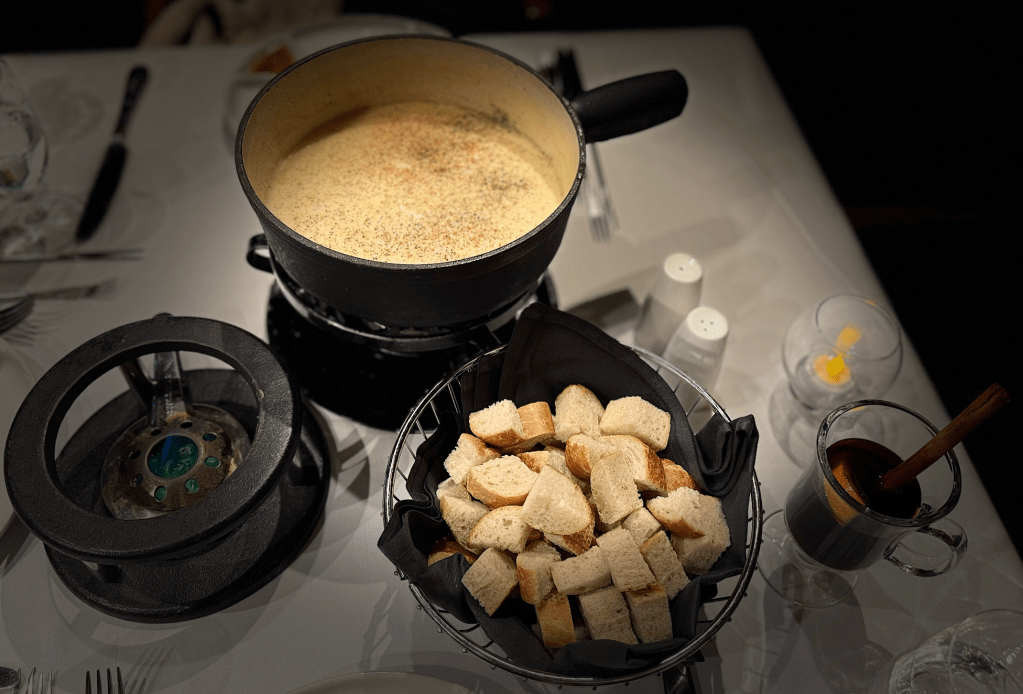

Desde que uno cruza la puerta de The Chalet, todo se transforma. El aire huele a leña y promesas. Las paredes, hechas de madera noble, murmuran historias alpinas. Es un refugio, sí, pero también un escenario donde la fondue se convierte en protagonista de una noche que tiene algo de ceremonia y mucho de amor. El queso, denso y generoso, se estira en hilos que conectan más que los bocados. Es el tipo de comida que une, que obliga a la cercanía, que exige la pausa.

Después llega la fondue de carne, cocida con precisión, acompañada de salsas que juegan entre lo clásico y lo inesperado. Y como si todo eso no bastara, el final es una fondue de chocolate que parece tejida con caricias. Fresas, malvaviscos, pequeños bocados que se visten de dulce y se convierten en suspiros compartidos.

Lo que hace especial a The Chalet no es solo su cocina —que es impecable—, ni su entorno —que es de postal—, sino esa extraña alquimia que sucede cuando todo está en su lugar. La luz es suave, la música apenas roza el ambiente, y el mundo de afuera parece desvanecerse. Allí, a los pies de la montaña, con una copa de vino entre las manos y la nieve cayendo silenciosa más allá del cristal, uno entiende lo que realmente significa estar presente.

Whistler, con su alma blanca y su corazón cálido, se queda contigo mucho después de haber dejado sus senderos. The Chalet, con su hospitalidad delicada y su sabor a hogar, es uno de esos recuerdos que el invierno guarda con celo. Porque hay cenas que nutren el cuerpo, y hay otras —como esta— que alimentan el alma.