En la costa sur de la Isla Norte de Nueva Zelanda, donde el viento dibuja arabescos en los pastizales y el Pacífico ruge con la voz de los siglos, descubrí un rincón escondido del mundo llamado Wharekauhau. No se llega allí por azar, sino por deseo —ese anhelo íntimo de tocar la calma con las manos y oír cómo suena el silencio cuando no compite con nada. Desde el primer paso tuve la exquisita sensación de estar atravesando un umbral hacia otra dimensión del tiempo.

La casa principal, elegante y serena, emerge como una promesa de quietud entre colinas verdes y cielo inmenso. Las chimeneas arden suavemente, las cortinas ondean como suspiros, y cada detalle —una tetera humeante, una flor recién cortada, una silla dispuesta con intención— parece hablar en voz baja. Aquí, el lujo está en la lana cálida bajo los pies, la comida que sabe a tierra y a historia, la risa que se comparte al caer la tarde con un buen vino en mano.

Los días en Wharekauhau fluyen como un río sin orillas. Caminé entre ovejas y bosques, me perdí en senderos donde los helechos cubren el suelo como una alfombra ancestral, y llegué al borde de acantilados que parecen estar suspendidos en el tiempo. Allí, el horizonte se abre como un libro sin final, y el cielo se convierte en espejo del alma. Es imposible no enamorarse. El aire huele a mar y eucalipto, y el corazón, sin pedir permiso, se afloja, se ensancha, respira.

Los anfitriones aquí son como guardianes de un lugar sagrado. Sonríen con autenticidad, sirven con delicadeza, escuchan con atención. Las tardes comienzan con un fuego encendido y una copa servida, pero terminan con historias compartidas, como si entre desconocidos naciera una complicidad antigua. Es fácil olvidar el reloj. Es fácil recordar quién se es.

La comida en Wharekauhau es un ritual que celebra la tierra y el mar con igual fervor. Cada plato es un poema de sabores frescos y sinceros, donde el cordero tierno se encuentra con hierbas silvestres, y los vegetales parecen haber sido arrancados del suelo solo minutos antes. Hay noches en las que la magia se intensifica: el hotel prepara para ti una cena privada en uno de los espacios más secretos y maravillosos de la mansión principal. En esa intimidad dorada, bajo la luz tenue de las velas y el susurro de la madera antigua, los sabores se vuelven memorias y las conversaciones, confidencias. Es un momento suspendido en el tiempo, una experiencia que va más allá de la comida, y que queda grabada en el alma con la suavidad de un suspiro.

Wharekauhau pertenece a ese linaje de lugares extraordinarios que conforman Relais & Châteaux, una colección de hoteles y restaurantes donde la autenticidad, la excelencia y el arte de vivir se celebran como valores esenciales. No es solo un sello, es una filosofía encarnada: la de quienes creen que la belleza está en el detalle, que el alma de un sitio vive en su cocina, en su gente, en su tierra. Aquí, esa visión se manifiesta en cada rincón, como si el paisaje y la hospitalidad estuvieran hechos del mismo lenguaje.

En el lodge, cada experiencia es un tributo a Nueva Zelanda. Desde los sabores de la cocina —cordero local, vegetales fresquísimos, panes horneados con amor— hasta la arquitectura que respeta la memoria del lugar, todo está diseñado para conectarnos, no solo con el entorno, sino con nosotros mismos. En mi cottage privado, el fuego crepitaba con ritmo de confidencia y la ventana era un cuadro vivo: un mar inquieto, una nube blanca —Aotearoa— y un puñado de estrellas que parecían más cercanas que nunca.

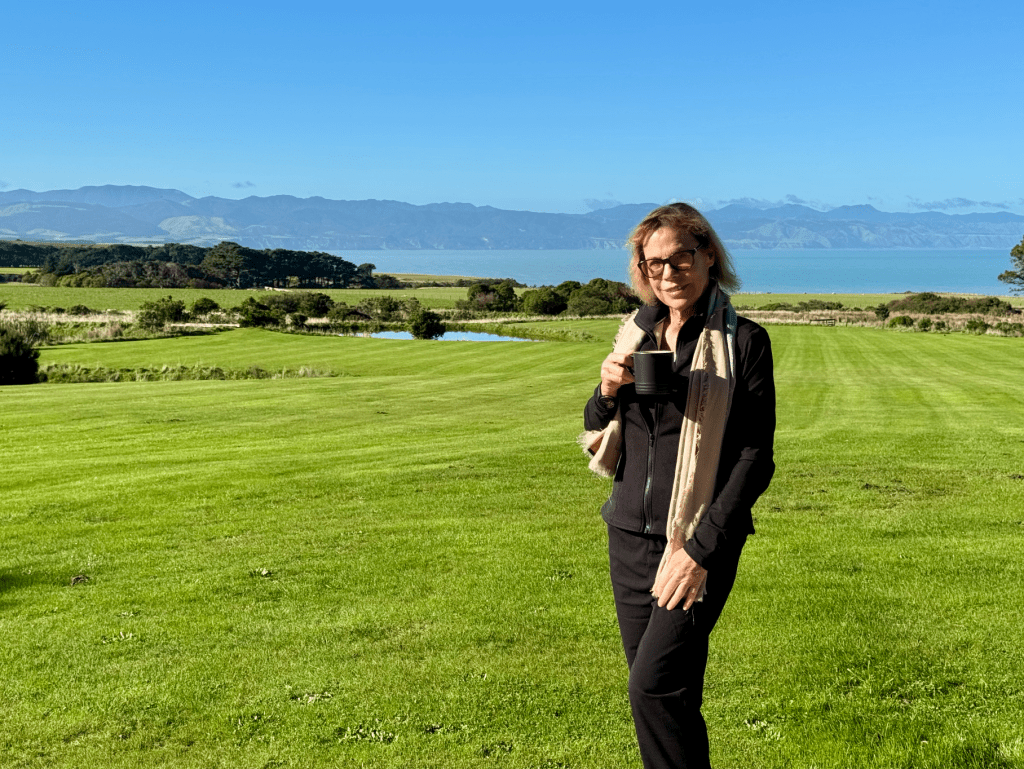

Cada mañana, cuando el sol apenas despierta y pinta de oro las colinas, el tour por la estación ovejera de Wharekauhau cobra vida. En un vehículo cómodo que parece deslizarse entre la bruma, me adentré en un mundo donde el tiempo se mide en el ritmo de la naturaleza y las tradiciones. Rodeado por las imponentes Remutaka y el vasto Pacífico, el recorrido mostró la esencia misma del legado agrícola neozelandés: la destreza de los esquiladores, la precisión y energía de los perros pastores, y la diaria labor que mantiene viva esta tierra. Más allá de las actividades, fue la quietud de los paisajes, los susurros del viento entre los pastizales, y la charla pausada entre visitantes lo que me invitó a una profunda conexión con la naturaleza y la historia. En cada mirador, una postal perfecta se desplegaba ante mis ojos, mientras los relatos del guía hilaban un puente entre el pasado y el presente, haciendo que esta aventura fuera mucho más que un paseo: fue una inmersión en el alma de Nueva Zelanda.

Wharekauhau Country Estate es un hotel que se habita, se siente, se lleva dentro. Es uno de esos pocos lugares en el mundo donde el tiempo se detiene sin dejar de avanzar, donde todo parece alineado para recordarnos que la vida no se mide en momentos grandiosos, sino en instantes profundamente vividos.